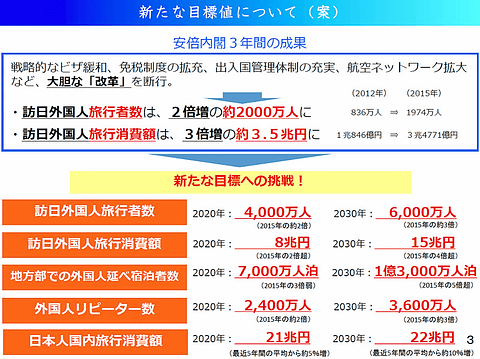

GDP の成長率が他国に追い抜かれ、製造業が海外で苦戦する中、日本にとって観光業は持続的に外貨を得る手段であり希望すべき産業といわれています。2030年には観光業による15兆円の収益が目標値として期待され、自動車産業を追い抜くことが予想されています。観光立国を目指して全国各地でDMOが設置され、旅行客受入れ体制が整えられてきました。

そして今夏には東京オリンピック開催、訪日海外インバウンド客4,000万人を達成できるか!っというところで新型コロナウイルスが発生し、国内外で人が自由に移動できなくなってしまいました。

京都市の観光入込客数は2013年の約5162万人から、2019年には約5352万人と200万人近く増加。観光消費額は7002億円から1兆2367億円と、約1.8倍にまでに達しています。その結果、花見小路や新京極エリアは終日混雑、ゴミのポイ捨てといったマナー違反を含め、ほんの半年前まではオーバーツーリズムが社会問題視されていました。

それが今や清水や嵐山を訪れると旅行雑誌のスナップショットのように人まばらで静か。海外からの観光客の立ち食いで賑わっていた錦市場もひっそりしています。新型コロナウイルス前から供給過剰状態だった宿泊施設やレストランは、この状況に絶えきれず閉店が増え、街を歩くと空っぽの店舗スペースが目立つようになってきました。

サービス観光業を支えるためにも、ワクチン開発によるコロナ収束が期待されますが、観光業と直接関わりのない地元住民と話していると「以前の京都が戻ってきたようで心地よい」「観光客で溢れる京都には戻ってほしくない」といった声がちらほら聞こえてきます。確かに今の京都は物静かで美しく、移動もスムーズ。今年はじめよりも暮らしやすいのかもしれません。しかし、このままでは経済的な持続性はなく、市の財政が苦しくなるばかりです。

先日は米セントラルフロリダ大学の原教授の with コロナ時代の観光に関するウェビナーを聴講しましたが、そこでは観光産業の推進には地元住民の合意形成が必要だということが、海外の事例を共に解説されました。京都市とほぼ同じ観光客数を毎年受けて入れている米フロリダ州オーランドではオーバーツーリズムは社会問題ではないそうです。その他にも日本人が大勢押し寄せる米ハワイ州、私が以前暮らしていた英国ロンドンでも観光客数やマナーは社会問題ではありません。なぜなら、住民が観光の経済波及効果を理解していたから、観光収入が公共交通機関を支え、ホテルやレストラン、エンタメ施設等の雇用を生んでいることを認識していたからでしょう。

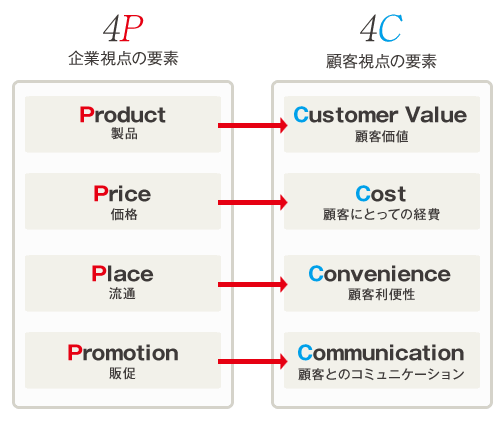

大学院でマーケティングの話になると基本として下記の4Pの概念からはじまります。旅が面白いのは予想外の発見があるから。旅先での出会いや道案内など、人とのちょっとしたふれあいがその国や街の印象として旅後にも残るものです。京都市の観光をこの4Pの視点で考えた時、地元住民も<Product>の顧客価値提案におけるキーパーソンでしょう。

JNTO や各地 DMO の情報発信は基本、集客を目的に外を向いています。オーバーツーリズムが問題視されていない海外観光地では外向けだけでなく、地元に向けた観光の経済効果に関する広告やSNS情報配信が定着しているそうです。

この様な海外 DMO の地元住民に向けた対応を見ていると、京都市も今のうちに積極的な情報発信を通じて、観光業のメリットに関する理解を深めたほうが良いと思ってしまいます。このままではウイルス収束後に再び大勢の観光客が京都に戻ってきた際には、市民の不満が募り、繰り返しオーバーツーリズム問題に直面するかもしれません。