昨日9月2日(水)から京コネのYouTubeチャンネル、KCB Radioが再開しました。9月のテーマは「京大・京大MBA」です。昨日のFayさん、先日のWild81さんの記事で受験についての紹介がありましたので、今回私からは京大MBAの京都ならではの授業について紹介させていただきます。

数あるビジネススクールの中でも、観光MBAでは経営戦略やマーケティング、組織行動、会計、統計学といったMBAの基礎科目に加え、観光に特化した授業が多いことが特徴で、魅力の一つだと思います。

OZが紹介してくださったDMOについて学ぶ「デスティネーション・マネージメント論」や観光・サービス業界で働く方々をゲストスピーカーに迎え、理論面、実務面からツーリズム産業の実態について学ぶ「ツーリズム産業論」、ホテルを事業性、収益性、投資の観点から分析し経営について学ぶ「観光事業戦略論」などなど盛りだくさんです。

私自身観光業界で働いてきたものの、観光について勉強したことは無かったので、体系的に、そして多角的に学ぶことができて、日々新たな発見&刺激があり非常に勉強になっています。

また授業外でもいくつかのプロジェクトがあり、学びをアウトプットする場がある点も観光MBAの魅力の一つです。実際に自治体と連携しマーケティングを行ったり、地域活性化のための実地調査、プロモーションを行ったり、海外のDMOへのインターンシップがあったりと、実践する場があります。インプットだけでは時間が経つと忘れてしまったり、実際のビジネスでの実態をつかめなかったり、結びつきがわからなくなったりと、教科書の中の出来事で終わってしまいそうになる時もありますが、こうした場でアウトプットすることで学びを深め、身につけることができます。

一つの例です↓

参考 京都大学×熱川温泉観光協会@PRESSそんな魅力あふれる京大MBAですが、世界有数の観光都市である京都で学ぶという点も大きな魅力の一つだと思っています。前置きが長くなりましたが、ここで京都ならではの授業について紹介させていただきます。その名も「京都観光・文化論」です。この授業では京文化と京都観光の歴史について学ぶことができます。いけばなや町家、京都のならわしといった京文化に加え、京都観光の歴史から世界有数の観光都市になるまでの京都の取組や実態について学ぶことができます。

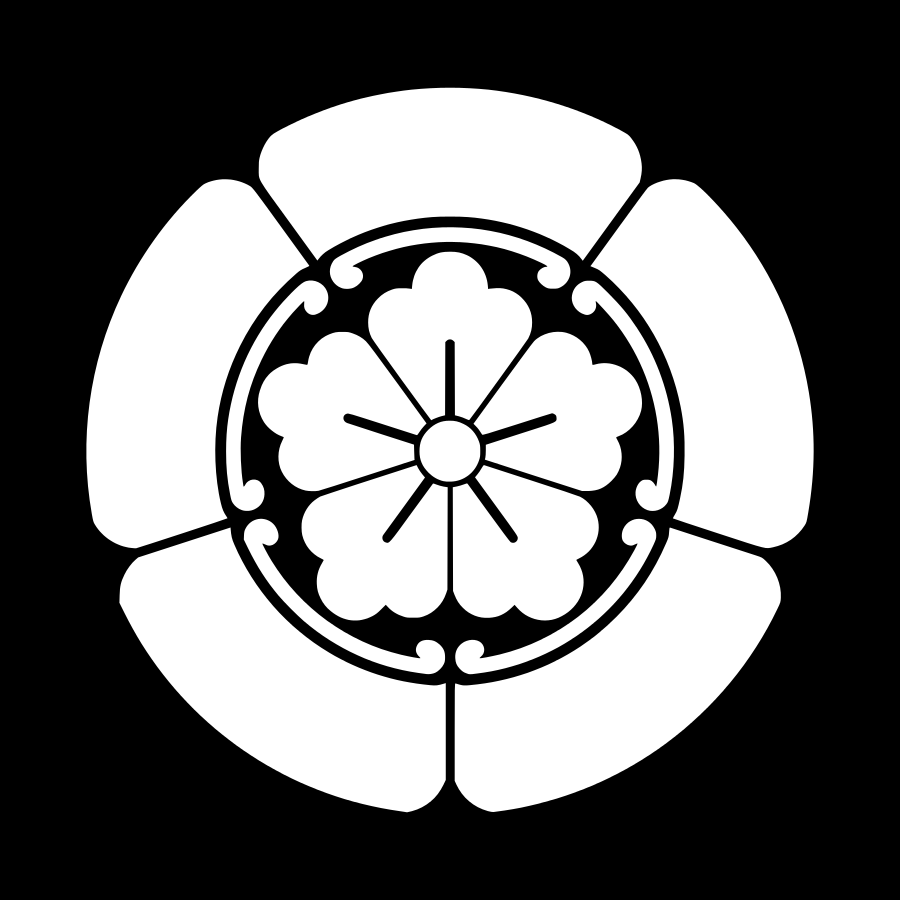

京文化においては、京都検定講師の方から京都の年間行事からそれぞれのイベントの発祥、意味、慣わしについて詳しく学ぶことができました。例えば・・・クイズです。

正解は・・・・・

きゅうりです。

その理由は、八坂神社の紋ときゅうりを輪切りにした断面の模様が似ているためです。きゅうりの食べごろの時期に断つことで祇園祭りが無事に終わるための願掛けの意味合いもあるそうです。

そもそもきゅうりを食べたらだめということすら知らなかった上に、その理由を知ってへぇボタンをたくさん押しました。

その他にも、実際に町家の見学に行かせていただき、町家の作りから現在の町家の再生の実態まで学ぶことができました。人生で初めて鰻の寝床を目にし、奥行きの広さに驚きました。

京都観光については観光地及び観光客の行動分析から京都の観光がどのように変わっていったのか、現在の形になるまでにどういった努力があったのかを学ぶことができました。歴史を振り返る中で、気づかないうちに変わっていった部分や、世界遺産等活用方が変わった部分など、新しい発見、そういえばと思う発見がたくさんありました。

京都マニアではありませんが、京都について詳しくなる授業でした。せっかく京都で学ぶのだから知っておこうと思う「京都」が満載です。

しかし大学HPを見ると残念ながら今年は開催されないのかもしれません・・・。

が、こうした京都ならではの授業もありますので、ビジネススクール選びの際、受験を検討される際に参考にしていただければ幸いです。