ご無沙汰しております、Wild81です!

9月2日(水)から再開予定の KCB Radionの9月のテーマは「京大・京大MBA」です。学生だけでなく先生もゲストに迎えて多角的な情報をお届けするので、興味ある方いたらご視聴&チャンネル登録お願いします!

https://www.youtube.com/watch?v=p14rt44n0TY

KCB Radioの今月テーマを踏まえて、私が改めて疑問に感じたことは「京都大学の学費が安いのはなんでだろう?」です。そこから広がったのが今回のタイトルにある「国立大学で学ぶ意味ってなんだろう?」です。

諸外国との違い①

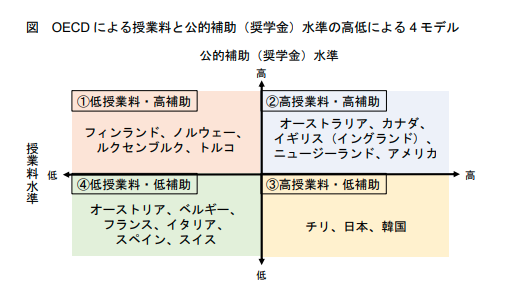

まず世界各国の大学授業料と公的補助(奨学金)水準をフレームワークを活用してわかり易く整理してくれている国立国会図書館のレポートをご紹介します。フレームワークの中で、日本は「高授業料・低補助」に分類されています。すなわち、高額な授業料が設定されていながら、公的補助の整備が十分ではないということがわかります。

オーストラリア、カナダ、イギリス、ニュージーランド、アメリカなど日本人の留学先として馴染み深い諸外国は「高授業料・高補助」に分類されています。高額な授業料が設定されている一方で、充実した奨学金制度で学生支援が図られていることがわかります。北欧に多い「低授業料・高補助」タイプは、授業料が無償か低額に設定されていることに加え、充実した給付型奨学金が準備されています。羨ましいですね。KCB仲間のフェイさんはフィンランドに留学していたようなので、ここら辺の話をいつかゆっくり聞いてみたいと思います。

諸外国との違い②

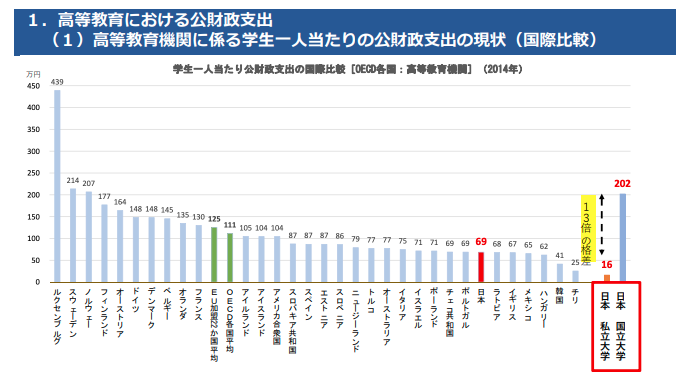

公財政支出の観点で国際比較したものを日本私立大学団体連合会が調査してくれています。下の表は2014年度の高等教育機関に係る学生一人当たりの公財政支出の現状(国際比較)です。日本は69万円となっており、OECD加盟国の中でも下位に甘んじていることがわかります。

右端には日本の私立大学と国立大学に分類された金額が提示されています。驚愕の数字が弾き出されてます。このレポートのまとめでは「国立大学の学生一人当たりの公財政支出は202万円で、世界水準を維持している」「学生数の約8割を閉める私立大学の学生一人あたりの公財政支出は、わずか16万円で最下位である」と纏められています。国立大学だけでみると手厚い国からの支援を受けていることがわかりますし、私立大学の国費負担がどれだけ低いのかもよくわかります。

https://www.shidai-rengoukai.jp/information/img/h31yosanyobo_data.pdf

日本の国立大学の現状

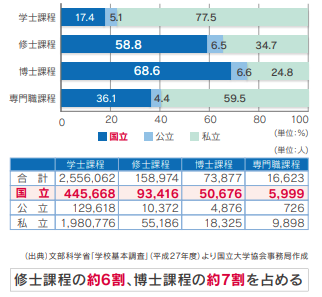

国立大学協会のレポートから国立大学の現状を探ってみると、学士課程では私立大学:国公立大の割合が8:2ですが、修士課程なると3.5:6.5、博士課程では2.5:7.5となっています。修士以降では完全に数値が逆転しています。学位が進めば進むほど国立大学の存在や役割が大きくなることがわかります。

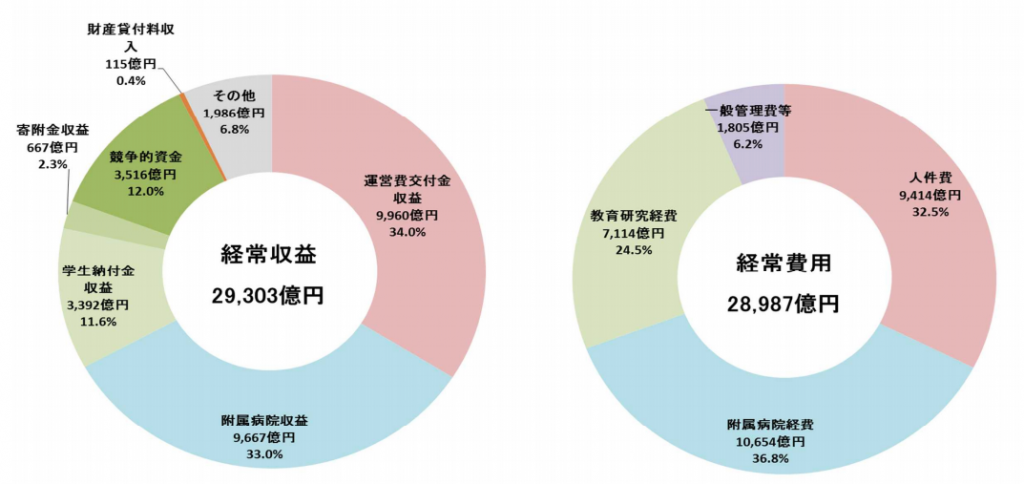

また、文部科学省が纏めている国立大学法人等(90法人)の決算状況が下の円グラフです。左の円グラフの経常収益ににご注目ください。運営交付金と競争的資金ってのがありますね。これが国からの支出金額で、平成25年度は合計で1.2兆円あったようです。収益の半分近くが国からの支出で賄われていることがわかります。

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/062/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2014/11/10/1353375_3_2.pdf

国立大学・私立大学の収入構造の違い

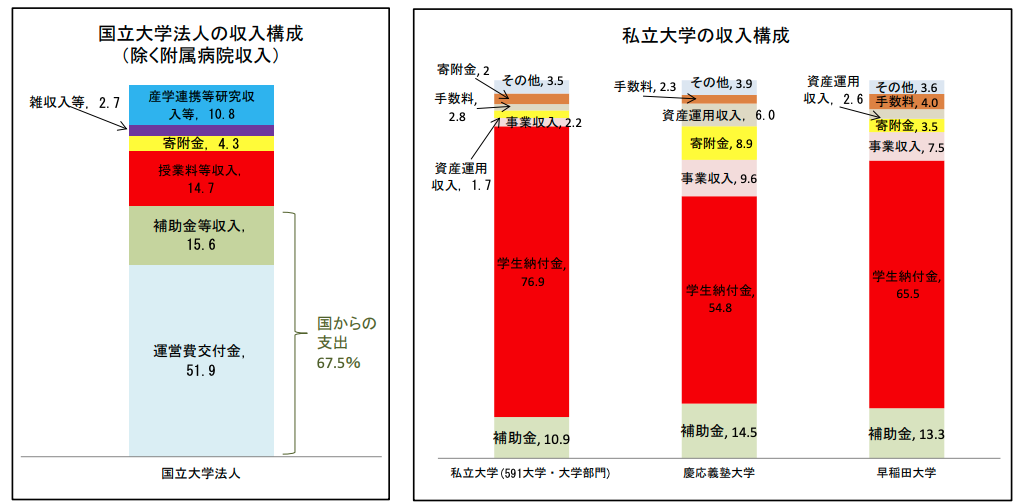

経済諮問会議がまとめている国立大学と私立大学の収入構成比較データーが、収入構造の違いをわかり易く纏めてくれています。国立大学と私立大学の収入構成を比較する際に、なぜか国立大学の付属病院収入が除かれることが多いのですが(ご存知の方いたら教えてください!)、そうなると国立大学は国からの支出が67.5%、私立大学は10~15%程度になっています。

国からの補助で運営費を賄っている国立大学、学生に学費で運営費を賄っている私立大学というような収益構造の違いがよくわかります。こういったデータを比較することで、日本の国立大学が国からどれくらいサポートを受けているのか、またそのサポートのお陰で学費がいかに安く抑えられているということがわかってくると思います。

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/wg2/271028/shiryou2-1-3.pdf

国立大学で学ぶ意味

今回のブログのテーマである、「国立大学で学ぶ意味って何だろう?」に焦点を戻します。前述したとおり我々学生は国からの手厚いサポートで安い学費にも関わらず良質の教育サービスを享受しています。こういった状況下で学ぶ意味とは何なんですかね?

私自身明確な答えを持ち合わせているわけではないのですが、そういった考えの幅を持たせてくれたメッセージがあるので、紹介させていただきます。2019年の東大入学式で上野千鶴子先生が読み上げた祝辞です。私が皆さんに聞いて欲しい部分から動画が始まるのでぜひご覧ください。

祝辞には「東大生ひとりあたりにかかる国費負担は年間500万円と言われているます。これから4年間素晴らしい教育環境があなたたちを待っています」「あなたたちが今日、頑張ったら報われると思えるのは、これまであなたたちの周囲の環境が、あなたたちを励まし、背を押し、手を持って引き揚げ、やり遂げたことを評価して褒めてくれたからこそです」「あなたたちの頑張りを、どうぞ自分が勝ち抜くためだけに使わないでください」といった、胸に深く突き刺さるメッセージが沢山込められています。

上野先生の祝辞を皆さんどのように受け止めましたか?私はこの祝辞を久しぶりに拝聴して、改めて学びに対する姿勢を質す必要があると感じています。

国立大学に通学している方や、これから入学を目指す方が、このブログを読むことで「国立大学で学ぶ意味ってなんだろう?」について、考え始めたり振り返るきっかけになれば幸いです。私自身、解は持っていないので今後もこの問いに向き合っていきたいと思います。

それでは、また!