新型コロナウイルスの影響で数多くの大学では前期は対面の代わりにオンライン授業が開かれました。通学時間がなく、オンデマンド講義であれば好きな時間に受講できるというメリットなどが考えられますが、不安定な wifi アクセス、慣れない zoom 機能、自宅から受講することによるストレスなどの問題も生じました。小中高校学校で対面授業が再開され、Gotoトラベルキャンペーンにより国内旅行が促進されるなか、京都大学を含め、後期もオンライン授業を継続する大学も少なくなさそうです。大勢の人が行き交いする大学のキャンパスはそれだけ感染リスクが高いということでしょう。

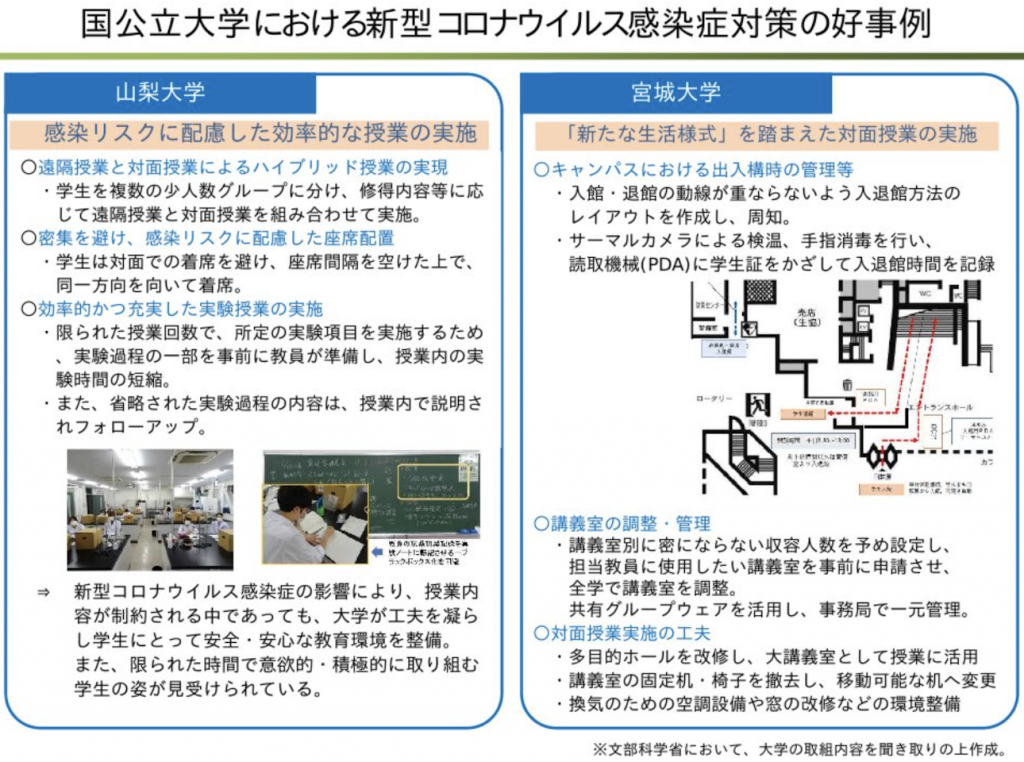

文化庁のウェブサイトには大学での感染拡大防止に向けた好事例が紹介されています。こういった大学の対応を読むと対面講義で大丈夫だろう!っと思ってしまいますが、実際に講義中や図書館の中で隣席の学生が咳き込めば、きっと不安になると思います。ワクチンが出回るまでは安心安全確保のためのオンライン授業継続を除む学生や親の声もありそうです:

www.mext.go.jp/content/20200811-mxt_kouhou01-000004520_3.pdf

オンライン授業のメリットデメリット

職場のリモートワーク化が広がり、海外のリカレント教育ではオンライン授業が広まるなか、これからは日本の大学でもオンライン化が進むかもしれません。オンライン授業であれば、通学時間と費用を押さえられるし、大学のために引っ越さなくても、家族や友人から離れることなく地元に残ることも可能です。しかし、大学、特に大学院の醍醐味はグループ討論であったり、チームプレゼン、そして課外活動、交流・ネットワーキングだと思います。直接会ったこともない学生同士が zoom で盛り上がるのは容易ではないと前期の受講体験を通じて感じました。

現在、MBAの2年生ですが、昨年の対面授業と比べて前期のオンライン講義では発言する学生数が限定的で、チーム作業では自主的に参加する人とそうでない人に明確にわかれた印象です。対面講義の講義で感じる緊張感も自宅からオンラインでは希薄になりがちでした。日本に来られていない留学生もいました。ロサンゼルスから参加せざる得ない人は16時間の時差できっと大変だったと思います。また中国の学生が、自国の規制にため LINE グループに入れなかったり、討論の課題として挙げられた中国の外交政策に関する Youtube 動画を観ることができないといったトラブルも発生しました。

教師側は、zoom を使いこなすために試行錯誤されていた印象です。ブレイクアウトルーム機能や投票機能を活用した講義や、海外ゲストスピーカーを招待し、オンラインでこそ実現可能な新たなコンテンツを組み立てた講義もありましたが、相互性が全くなく一方的に2コマ、計180分間ずうっと話し続ける先生もいらっしゃいました。私自身にとってはオンライン授業で3時間、集中し話を聞くのは厳しかった。オンライン授業ではこまめな休憩やミニクイズの時間を儲けるなどの工夫が必要でしょう。

日常生活の変化

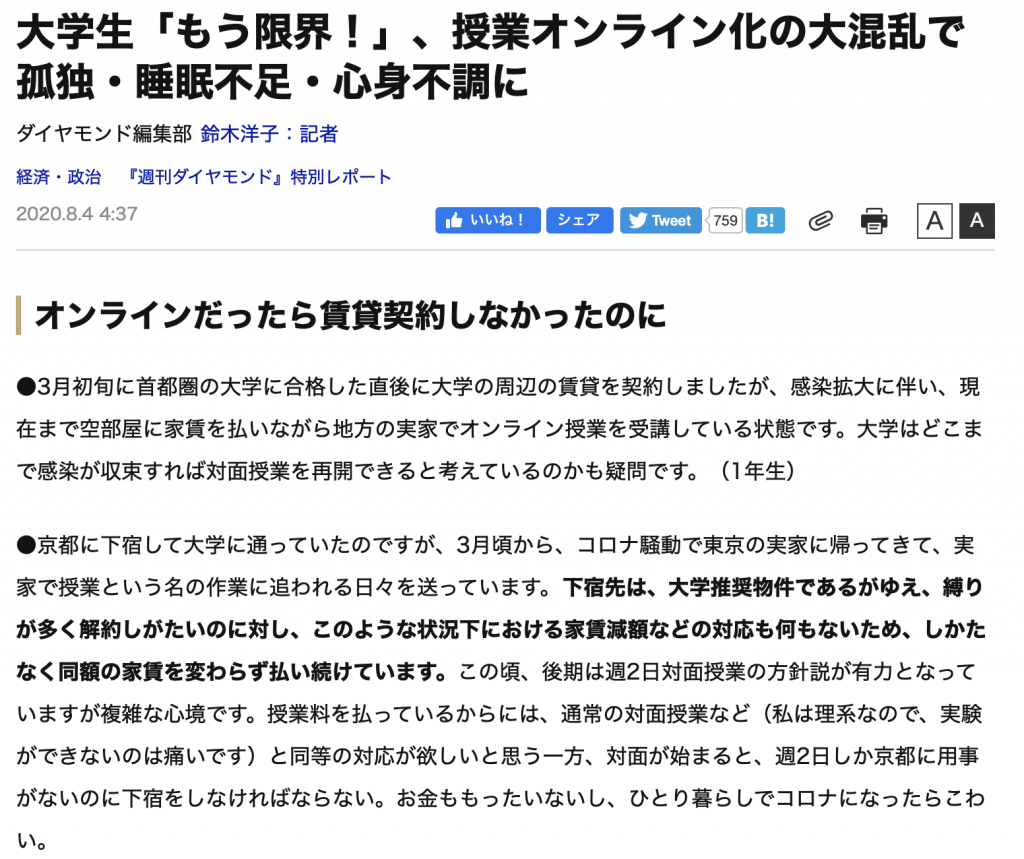

新型コロナウイルスの影響でバイト収入がなくなったり、4月に向けて新しく部屋を借りて準備を進めたにも関わらず実家でオンライン授業に参加している学生など、様々な問題が生じています。私も今年2月に吉田キャンパスから徒歩圏内に引っ越しましたが、前期は全講義オンラインで結局一度もキャンパスで受講できませんでした。

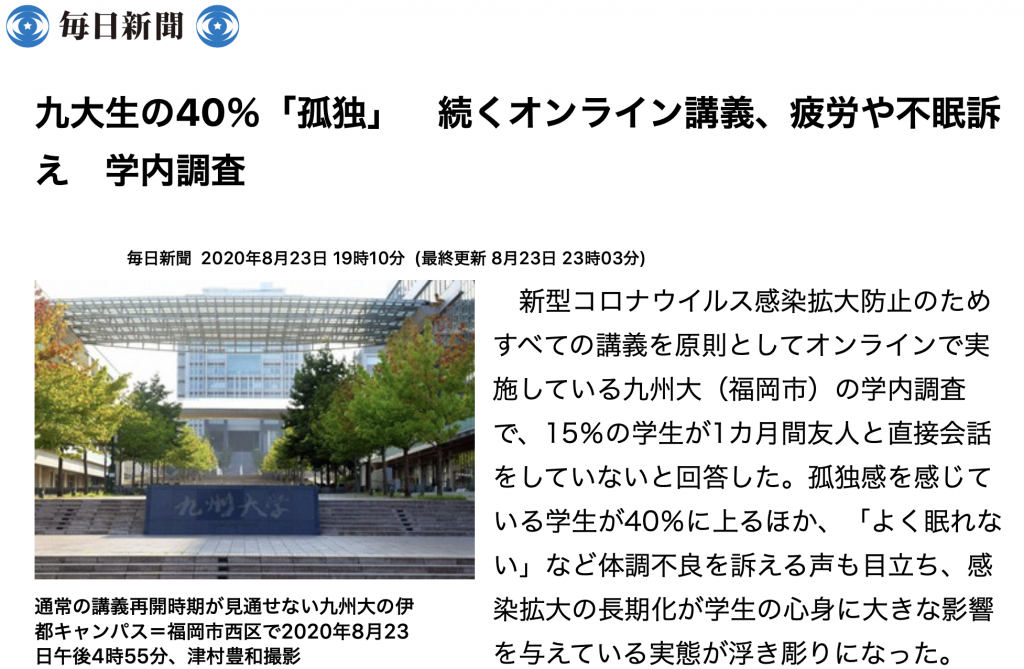

オンライン授業は物理的には基本一人です。九州大学の調査では教員と1カ月以上直接話をしていないと答えた学生は「全くしない」と「あまりしない」を合わせ58%、「気分が落ち込んでいるか」との問いに 「あてはまる」「ややあてはまる」との回答が計42%ありました。前年の調査データが’なかったので、コロナウイルスによる影響がどれくらいなのかを比較できませんでしたが、SNS を見ていると不慣れなオンライン授業に苦戦を強いられている大学生の声が伺えます。

休学、退学という選択肢

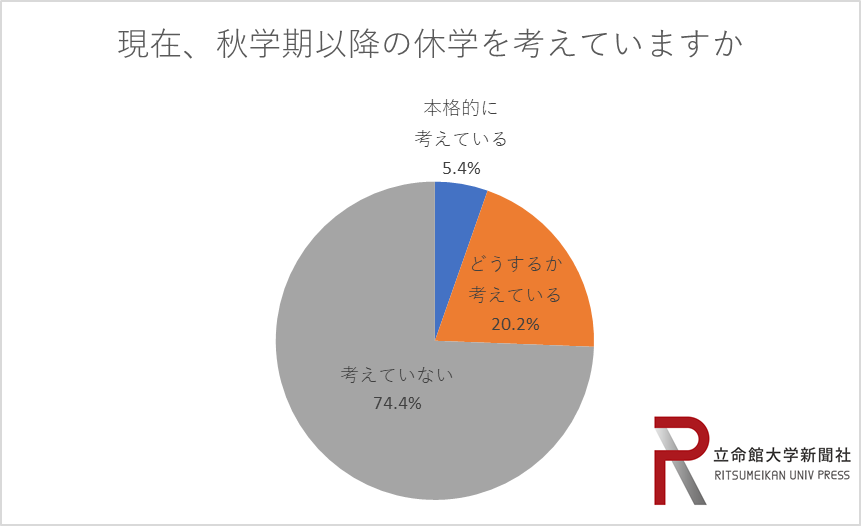

立命館大学新聞社の調査では休学を視野に考えていると答えた学生は計25.6%。前期は全講義オンラインだったことや課外活動の制限、学費への不満や経済的な不安が大きいことが背景にあるとみられます。それでも、退学を「本格的に考えている」は2.3%で、2018年度の退学率1.7%と差がありませんでした。

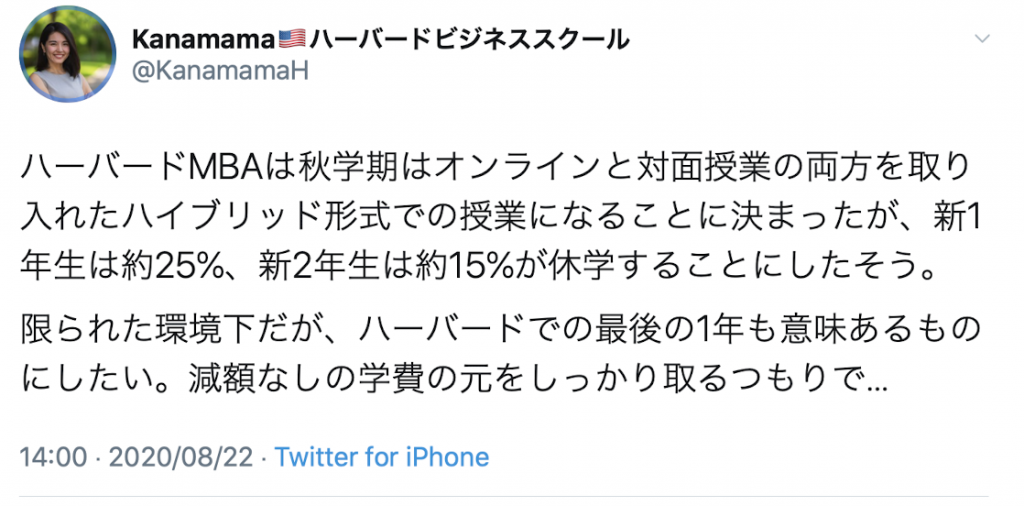

休学を選択するのは、対面授業を求める生徒に多いようです。海外のビジネススクールは学費が高額、ハーバードMBAは年間およそ800万円の学費。その為、対面講義を受けられないのであれば、早めに休学を選択する学生もいます。既に約25%の1年生が休学を選択したとの情報もありました。教育もサービスであるならば、値段の妥当性が問われるのは当然かもしれません。

大学に通う価値

全オンライン授業の成功例として知られているミネルバ大学などと比較する声もありますが、日本の多くの大学では現状の zoom 授業はコロナウイルス拡散防止のためであって、持続可能ではないと思います。今回は緊急事態宣言時期の急なる対応であり、大学側も限られた時間内で模索しながらの対応でした。

社会人枠で会社を休職したり、辞めてまでして MBA に入学した人にとって、目的は様々です。その後の給与アップ、起業するためのノウハウ、人脈づくり、将来のなりたい自分に足りない知識の学習など、、大学は通過点であり、そこがゴールではないはず。今のオンライン授業でそれらが満たされているのか、評価は人それぞれでしょう。フィールドワークに期待し、参加予定だった海外交換留学プログラムが中止となった私自身にとってはチャレンジングな前期でした。

毎年25万人が入学する米国 ではコロナ以前より MBA 進学者数が減少しているそうです。講義内容を多数の関連書籍から手軽に学ぶことが可能となり、希少だったネットワーキングも SNS やシェアエコノミーで代替可能となりつつあります。オンデマンド講義が標準化すれば今度ますますコモデティ化が進むでしょう。世の中でデジタルトランスフォーメーション化が進む中、今回のオンライン授業対応は我々が大学に通う意味、各大学が提供する価値、バリュープロポジションを考える良い機会かもしれません。

… オンライン授業の注意事項

最後に、、、! 授業開始ギリギリまで寝ていたり、ミュートになっているのを気づかずに話し続けたり、話の要点になると wifi 回線が悪く音声がガビガビになったり、はオンライン授業のあるあるですが、下半身パジャマで zoom の消し忘れは、いつか本当にやってしまいそうです 😂

[…] ちなみに、右側は2020年前期の例です。コロナ以降でガラッと変わりました。在宅勤務+オンライン講義受講というスタイルです。通勤・通学時間がなくなり、体力的・精神的に楽になった感じですが、chikaraさんブログのオンライン授業で十分なのか?にあるように、オンラインのみで行われる講義へのもどかしさは沢山感じていました。 […]

[…] タイトル通り、我々京コネのメンバーは2019年の入学により、順調にいけば2021年に卒業を迎えます。(一部メンバーは自己都合にて卒業をずらすメンバーもいます)長いようであっという間。しみじみ。コロナのおかげで京都大学は前期はオンライン講義のみでした。後期も当初オンライン講義にするよという通知が来ていましたが、授業によっては対面+オンラインを併用しての講義になりますという修正メールが最近になってきました。いつかのブログにChikaraさんも「オンライン講義」について言及されていましたが、オンライン講義にはその良い面もあれば、悪い面もあると思います。 […]