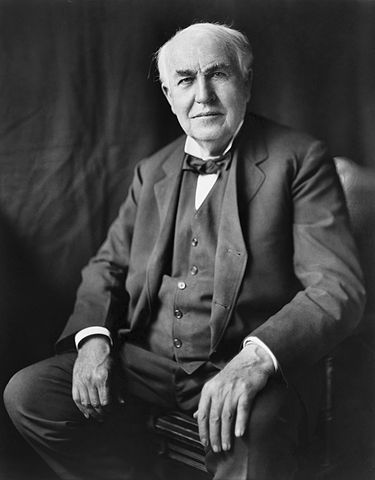

今回は発明家として有名なトーマスエジソンと京都府八幡市の関係について紹介させていただきます。

トーマスエジソンと言えばアメリカの発明家で、白熱電球の発明、米GEの創設者の一人として有名です。

「い~つだって、忘れな~い♪エ~ジソンは、えらい人ぉ~♬そ~んなの常識ぃ~♩タッタタラリラ・・・」

ちびまる子ちゃんのエンディング、おどるポンポコリンの歌詞にも登場するように、小さな子供から大人まで「偉い人」として学校で習ったと思います。

「エジソンは有名な発明家」ということはなんとな~く習った記憶がありますが、京都と関係があることは昨年の前期に受講した「イノベーションマネージメント基礎」で知りました。

この講義では、主に企業で行われる「イノベーション」を経営学の観点から整理・体系化したもので、経営学の基本的な概念や用語に加え、イノベーションや価値創造の背景や論理を学びました。

その第一回目の講義の中でエジソンが登場し、京都との関係について知りました。

1879年の秋、エジソンは初めて白熱電球を発明しました。その時はフィラメント(電球・真空管などの内部にあり、電流を流して熱電子を放出する細い線)に木綿糸を炭化させたものを使用し、その電球は40時間輝き続けたそうです。40時間という時間は当時としては画期的な長い時間でしたが、エジソンは満足せず、もっと誰もが気軽に使うことができる電球を求めさらに研究を続けたそうです。

試行錯誤を繰り返す中で、ある日エジソンは日本からのお土産だった扇子の骨を使って電球を試作します。すると、電球の寿命が飛躍的に延び、扇子の骨に使用されていた竹の存在に気づきました。

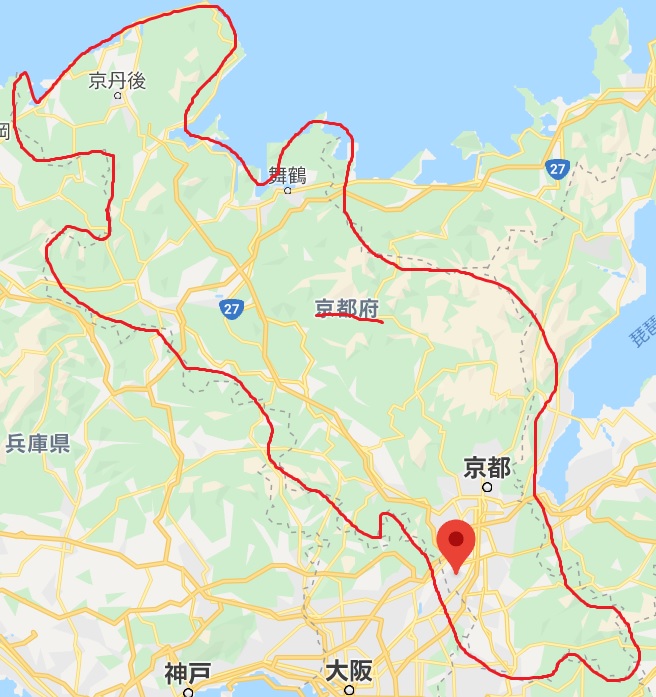

究極の竹を求め世界中に派遣員を送り、その中の一人が日本で竹の名産地だった八幡の「八幡竹」を発見し、それを含む日本各地の竹をエジソンのもとへ送ったそうです。

エジソンはそれらの竹を使って実験を繰り返し、ついに最も長持ちする最高の竹を発見しますが、その竹こそが京都・男山周辺の真竹(マダケ)だったそうです。この竹を使用した電球は平均1,000時間以上も輝き続けたと言われています。(石清水八幡宮HPより)

講義の中でイノベーションとは社会・経済価値を創造する技術発明と市場洞察との結び付きのことであると学びました。技術革新=イノベーションではなく、経済的価値をもたらして初めてイノベーションと言えると学びました。

エジソンの場合、電球を発明したことだけでなく、(当時一般家庭に電気は来ていなかったことから)その後誰もが使用できるように、皆に電気を届ける仕組み(送電システム)も生み出し経済的価値をもたらしたことがエジソンの本当の偉さで、イノベーションが起こったのです。

こうした背景から、八幡市にはいくつかのエジソンスポットがございます。

まず、八幡の有名な観光スポット「石清水八幡宮」の境内にエジソン記念碑が設置されております。

毎年エジソンの誕生日である2月11日にエジソン生誕祭、命日である10月18日にエジソン碑前祭を斎行し、記念碑前に日米両国の国歌を奉奏し、国旗を掲揚しています。

また八幡市は1986年8月に、エジソン生誕地の米国マイラン村(オハイオ州)と友好都市協定を結んでいます。

ちなみに石清水八幡宮へは車でも行けますが、公共交通機関の場合、京阪電車「石清水八幡宮駅」下車し、参道ケーブル(@300円)に乗る必要があります。「八幡宮口駅」~「八幡宮山上駅」下車徒歩5分です。

春は桜並木がとっても綺麗で桜の名所としても有名です。

石清水八幡宮

■拝観時間 時期によりばらばらです。基本6:30~18:00 (HPご確認ください)

■拝観料 無料

■交通 京阪電車「石清水八幡宮駅」下車、

参道ケーブル「八幡宮口駅」~「八幡宮山上駅」下車徒歩5分)

駐車場があります@500円 (8:30~16:00)

詳細はこちらを:http://www.iwashimizu.or.jp/access/

そして石清水八幡宮駅(旧八幡市駅)にはエジソンの胸像があり、目の前の通りは「エジソン通り」と命名されています。探してみてください。エジソンだらけです笑

京都南部観光の際はエジソンにも注目してみてください^^

[…] この授業は基本的に対話式授業だったので、理解を深めながらイノベーションMGMTについて学べました。京コネメンバー、さき☺ちゃんも「エジソンx京都」の記事でこの授業の内容の触りを書いています。エジソンがすごいところは、「白熱電球を作った」というところではなく、「その技術を世の中に広めるところまで頑張ったところ」なのである。イノベーションでの議論で切っては切り離せない、クリステンセン氏の話や、シュンペーター氏、マイケル・ポーター氏、ドラッカー氏の話も盛沢山なので、実際に機会があれば是非とってみてください。大変だったのは、学部生も履修する授業だったので、中間テストや期末テストは普通にあり、それぞれが手書きだったこと。 […]